半導体のEMC試験のIEC61967シリーズ「150Ω法」とは? 基礎から活用シーンまでを解説

半導体のEMC試験には、さまざまな規格や試験方法があります。中でも150Ω法は、半導体単体のエミッション(半導体から放出される電気的ノイズの量)を正確に評価できる重要な試験方法として知られています。今回は、半導体EMC試験に強い愛知県刈谷市のEMC試験所、デンケン中部センターの杉浦さんに、DPI法の基礎から実務面での活用までを解説していただきました。

・150Ω法は、国際規格に基づく試験方法

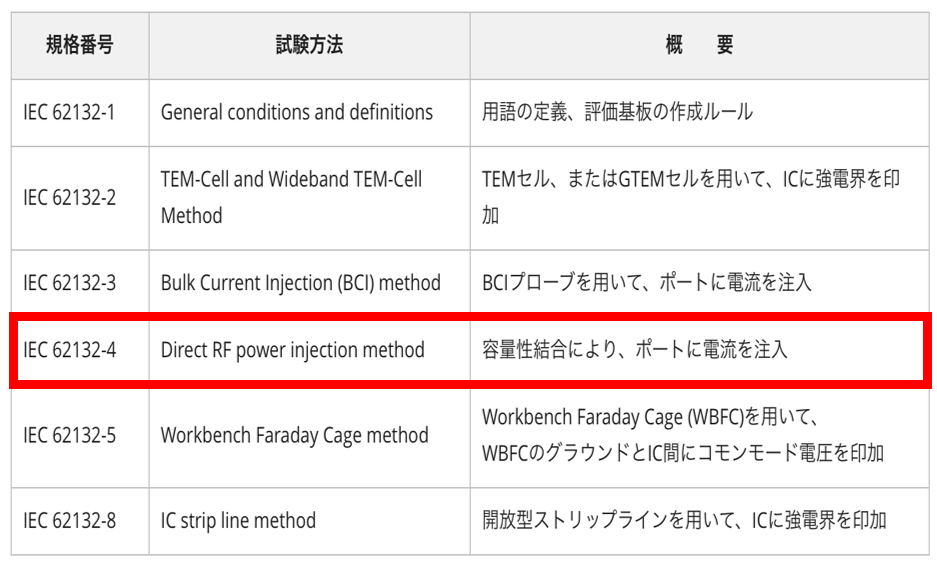

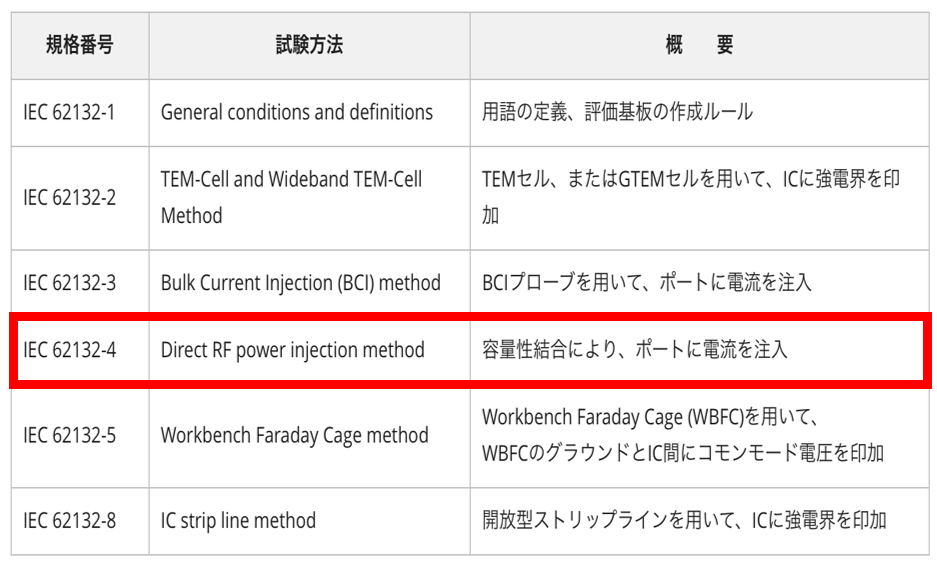

150Ω法は、国際電気標準会議(IEC:International Electrotechnical Commission)が定める半導体の伝導エミッション規格「IEC 61967シリーズ」の一つとして規定されています。このシリーズの中で、150Ω法は「IEC 61967-4」として位置づけられています。

150Ω法は電源、信号、GNDの伝導ノイズを測定する試験方法として規定され、線路のインピーダンスを150Ωに設定してグランドとの電位差を測定します。

また、規格には「1Ω法/150Ω法」と記載されていますが、実務では150Ω法が多く採用されています。これは、150Ω法が電源端子や信号端子など、外部にノイズを与える可能性が高い端子の測定に適しているためです。

1Ω法と150Ω法の違い

・ 1Ω法:GND端子を測定する方法

・ 150Ω法:電源端子や信号端子を測定する方法

150Ω法では、線路のインピーダンスを150Ωに設定し、GNDとの電位差を測定します。評価用基板を作成し、その基板と直接線で接続することで、各端子からどの程度のノイズが出ているかを測定することができます。

IEC61967シリーズ。デンケン中部センターでは、-2,-4,-8の試験に対応できる

・150Ω法の特徴と活用目的

・半導体メーカーの場合

半導体メーカーでは、製品から発生するノイズが基準値を超えていないかを確認するために150Ω法を活用します。製品開発時の性能評価や品質管理において重要な試験となっています。

・車載部品メーカーの場合

車載部品メーカーでは、PCN(製品変更通知)発生時の評価手法として150Ω法を活用します。規格に則った形でエミッション試験を実施できるため、製品変更時の妥当性確認に適しています。

なお、2021年5月に規格化された「JASO D019(自動車用半導体EMC性能等価性試験法)」でも、この150Ω法(IEC 61967-4)が参照されており、業界標準の評価方法として確立されています。

・デンケン中部センターでの150Ω法試験

周波数の対応範囲が広い

IECの規格では150kHz~1GHzの測定が規定されていますが、デンケン中部センターでは、2台の測定機器を使用することで20kHz~6.2GHzまでの広い範囲をカバーしており、規格範囲外の測定にも対応可能です。

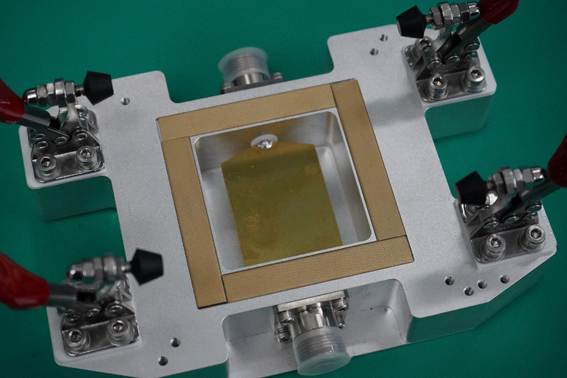

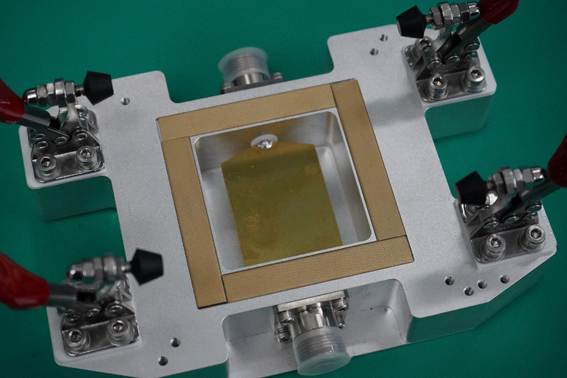

IEC61967シリーズのTEM-Cell/ストリップラインの試験ができる試験器具

・豊富な試験実績

また、デンケン中部センターでは、以下の製品において150Ω法による評価実績があります。

- FET、MOSFET

- 電源IC

- CANトランシーバー

- DCDCコンバータ

- オーディオIC

- 磁気センサIC

- マイコン

- オペアンプ

- コンパレータ など

なお、デンケン中部センターは、IEC 61967-4について試験場認定を取得しており、正確な評価を実施できる体制と設備を整えています。

・まとめ

150Ω法は、半導体から発生するノイズを評価する重要な試験方法として確立されています。半導体メーカーにとっては製品性能の把握に、車載部品メーカーにとってはPCN対応時の評価に、それぞれ不可欠な試験となっています。

デンケン中部センターでは、広い周波数範囲での測定に対応し、さまざまな製品での試験実績を持っています。半導体EMC試験についてのご相談は、以下の連絡先までお気軽にお問い合わせください。

デンケン中部センター 試験日程表

https://dkn-emc.jp/top

※2回目以降はオンライン予約も可能です

初回予約の方法

電話 0566-95-2170

問いあわせ先 https://www.dkn.co.jp/contact/

教えてくれた人

デンケン中部センター 杉浦 貴紀 デンケン中部センターで営業担当をしている杉浦です。このブログでは当サイトでの試験情報についてご紹介していきますのでよろしくお願いします。

この記事を書いた人

ものづくりライター 新開 潤子 製造業専門で執筆活動を行う「ものづくりライター」。ものづくりについて広く知識を持ち、ものづくり技術を言葉で表現して伝える活動を、愛知県を拠点に展開中。 https://office-kiitos.biz/

半導体のEMC試験には、さまざまな規格や試験方法があります。中でも150Ω法は、半導体単体のエミッション(半導体から放出される電気的ノイズの量)を正確に評価できる重要な試験方法として知られています。今回は、半導体EMC試験に強い愛知県刈谷市のEMC試験所、デンケン中部センターの杉浦さんに、DPI法の基礎から実務面での活用までを解説していただきました。

・150Ω法は、国際規格に基づく試験方法

150Ω法は、国際電気標準会議(IEC:International Electrotechnical Commission)が定める半導体の伝導エミッション規格「IEC 61967シリーズ」の一つとして規定されています。このシリーズの中で、150Ω法は「IEC 61967-4」として位置づけられています。

150Ω法は電源、信号、GNDの伝導ノイズを測定する試験方法として規定され、線路のインピーダンスを150Ωに設定してグランドとの電位差を測定します。

また、規格には「1Ω法/150Ω法」と記載されていますが、実務では150Ω法が多く採用されています。これは、150Ω法が電源端子や信号端子など、外部にノイズを与える可能性が高い端子の測定に適しているためです。

| 1Ω法と150Ω法の違い ・ 1Ω法:GND端子を測定する方法 ・ 150Ω法:電源端子や信号端子を測定する方法 |

150Ω法では、線路のインピーダンスを150Ωに設定し、GNDとの電位差を測定します。評価用基板を作成し、その基板と直接線で接続することで、各端子からどの程度のノイズが出ているかを測定することができます。

IEC61967シリーズ。デンケン中部センターでは、-2,-4,-8の試験に対応できる

・150Ω法の特徴と活用目的

・半導体メーカーの場合

半導体メーカーでは、製品から発生するノイズが基準値を超えていないかを確認するために150Ω法を活用します。製品開発時の性能評価や品質管理において重要な試験となっています。

・車載部品メーカーの場合

車載部品メーカーでは、PCN(製品変更通知)発生時の評価手法として150Ω法を活用します。規格に則った形でエミッション試験を実施できるため、製品変更時の妥当性確認に適しています。

なお、2021年5月に規格化された「JASO D019(自動車用半導体EMC性能等価性試験法)」でも、この150Ω法(IEC 61967-4)が参照されており、業界標準の評価方法として確立されています。

・デンケン中部センターでの150Ω法試験

周波数の対応範囲が広い

IECの規格では150kHz~1GHzの測定が規定されていますが、デンケン中部センターでは、2台の測定機器を使用することで20kHz~6.2GHzまでの広い範囲をカバーしており、規格範囲外の測定にも対応可能です。

IEC61967シリーズのTEM-Cell/ストリップラインの試験ができる試験器具

・豊富な試験実績

また、デンケン中部センターでは、以下の製品において150Ω法による評価実績があります。

- FET、MOSFET

- 電源IC

- CANトランシーバー

- DCDCコンバータ

- オーディオIC

- 磁気センサIC

- マイコン

- オペアンプ

- コンパレータ など

なお、デンケン中部センターは、IEC 61967-4について試験場認定を取得しており、正確な評価を実施できる体制と設備を整えています。

・まとめ

150Ω法は、半導体から発生するノイズを評価する重要な試験方法として確立されています。半導体メーカーにとっては製品性能の把握に、車載部品メーカーにとってはPCN対応時の評価に、それぞれ不可欠な試験となっています。

デンケン中部センターでは、広い周波数範囲での測定に対応し、さまざまな製品での試験実績を持っています。半導体EMC試験についてのご相談は、以下の連絡先までお気軽にお問い合わせください。

デンケン中部センター 試験日程表

https://dkn-emc.jp/top

※2回目以降はオンライン予約も可能です

初回予約の方法

電話 0566-95-2170

問いあわせ先 https://www.dkn.co.jp/contact/

教えてくれた人

| デンケン中部センター 杉浦 貴紀 デンケン中部センターで営業担当をしている杉浦です。このブログでは当サイトでの試験情報についてご紹介していきますのでよろしくお願いします。 |

この記事を書いた人

| ものづくりライター 新開 潤子 製造業専門で執筆活動を行う「ものづくりライター」。ものづくりについて広く知識を持ち、ものづくり技術を言葉で表現して伝える活動を、愛知県を拠点に展開中。 https://office-kiitos.biz/ |